梓川水系と龍神伝説 | 最高級の日本酒の仕込み水

日本酒の原材料は米・米麹・水。そのうちの約8割は水であり、原材料のうち唯一形を変えずに残り、『風味の骨格を作る』とも言われるほど重要です。

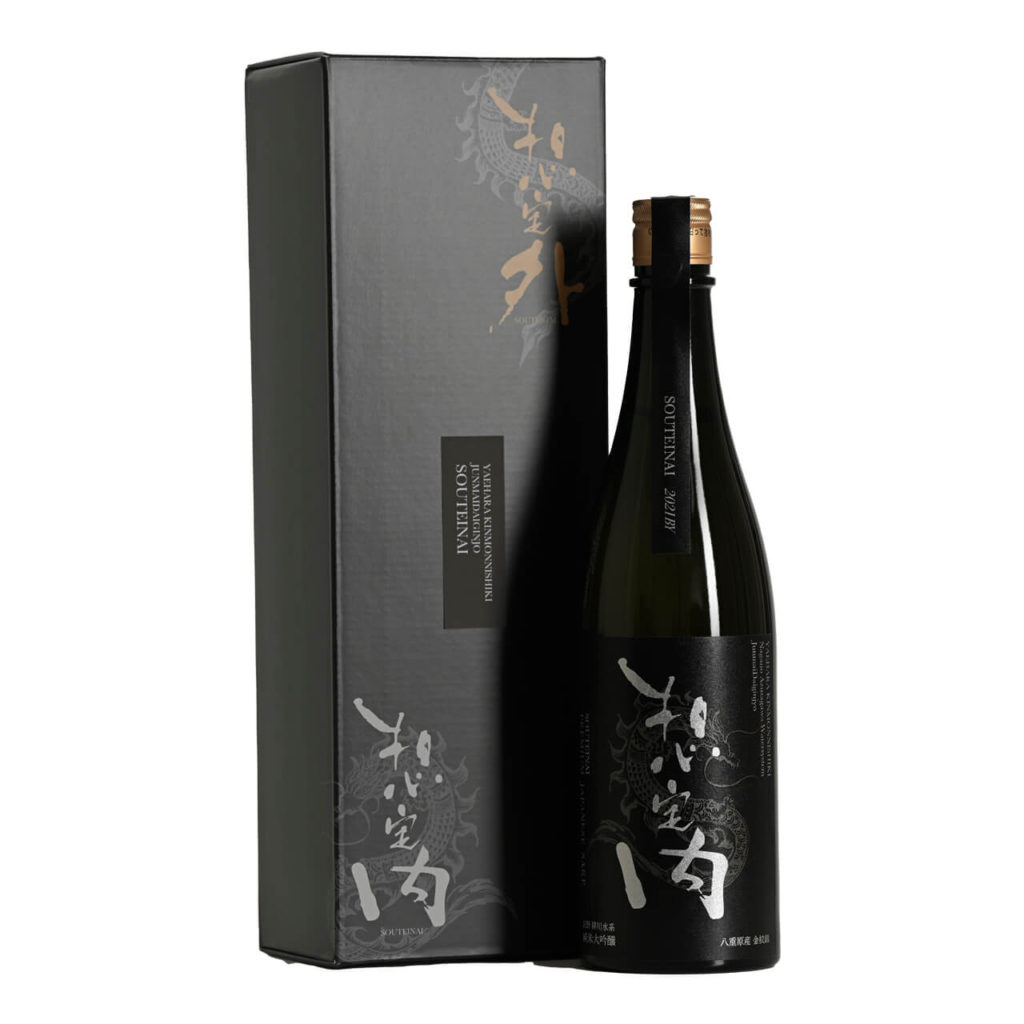

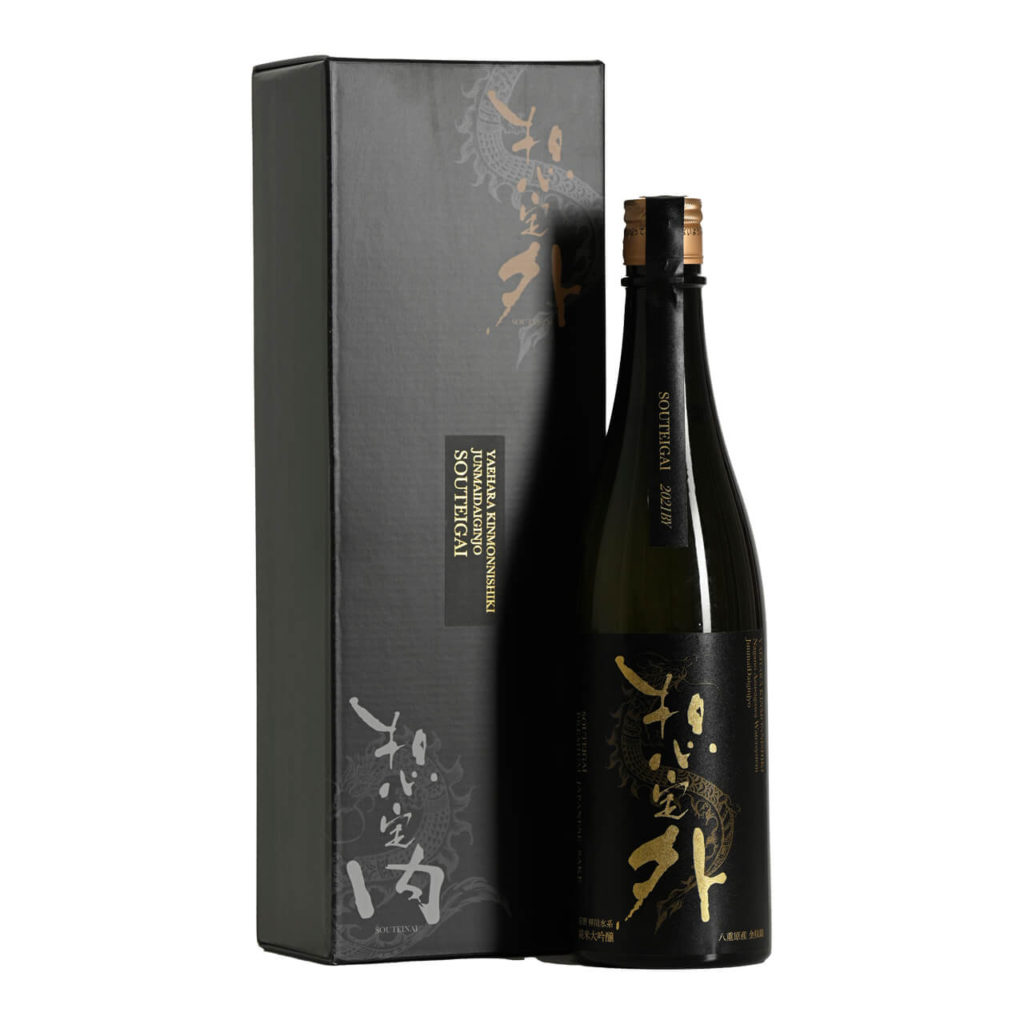

純米大吟醸「想定内」「想定外」の仕込み水は、飛騨山脈(北アルプス)が育んだ梓川(あずさがわ)水系の伏流水。醸造元は梓川が流れ込む松本市にあり、環境省の「平成の名水百選」にも選ばれるなど、良質で豊かな水に恵まれた地域です。

この仕込み水の源流である梓川の水系と梓水神社、龍神伝説についてご紹介します。

梓川上流の上高地

梓川は、槍ヶ岳を源として上高地・乗鞍岳を通り、安曇野市・松本市に流れ込みます。支流も多く、松本市で奈良井川(ならいがわ)と合流し犀川(さいかわ)と名を変え、長野市で千曲川(信濃川)に合流し、日本海側に流れ出ます。

松本駅と新宿駅をつなぐJR東日本の『特急あずさ』は、この川の名前が由来となっています。

梓川の名前は流域が梓の産地であったことから。神事に使われる梓弓(あずさゆみ)の材料として朝廷に献上されていたと言われています。

上高地は、槍ヶ岳や穂高連峰、乗鞍岳などの山々に囲まれた地上1500mの山岳景勝地。梓川の清流を中心に、大正池や明神池、河童橋などはじめ絶景スポットも数多くあり、毎年多くの観光客が訪れます。

昭和27年(1952年)、文化財保護法によって特別名勝及び特別天然記念物に指定され、車両の乗り入れも禁止されたことで、今も手つかずの自然が多く残り、水の透明度や美しさが保たれています。

静謐な空気の流れる梓水神社

上高地よりも下流、松本市内から梓川に沿って上流に進み車で約 1 時間のところに、梓水神社があります。

梓水神社は、山岳信仰の対象である乗鞍岳のふもとに位置しています。乗鞍岳は農耕の神(水神)が鎮座する場所として、古くから土地に住む人々に信仰されてきました。

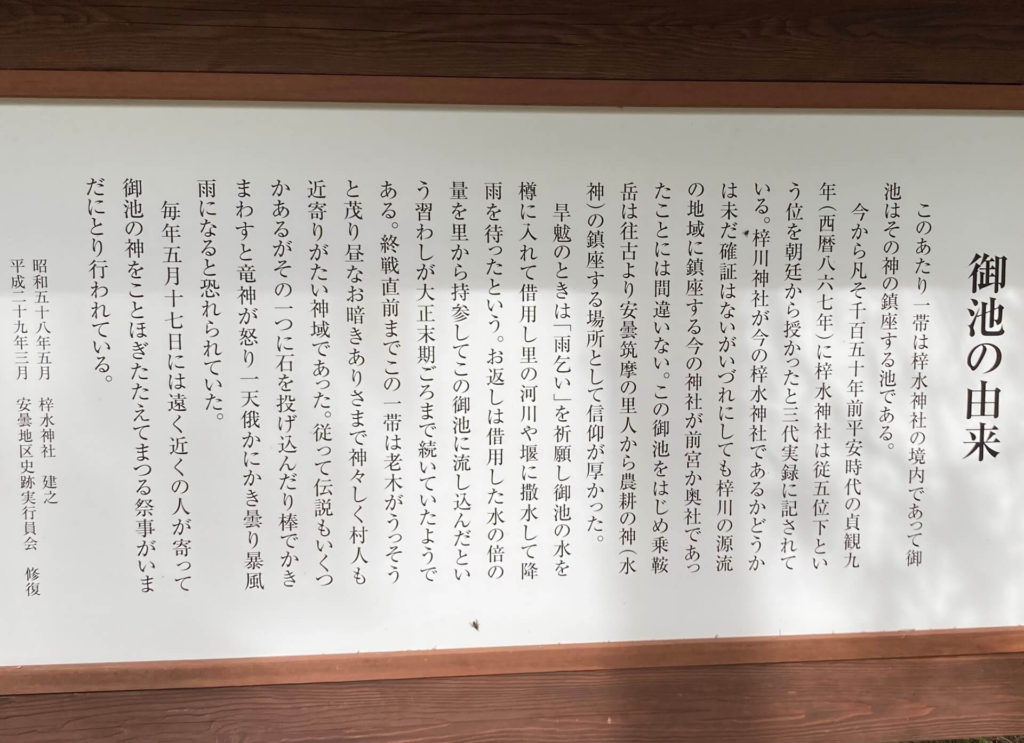

梓水神社は、約1150年前の西暦867年(貞観9年)に書かれた歴史書「日本三代実録」に従五位下という地位を朝廷から授かった梓”川”神社の、前宮か奥社であったとされています。

人里離れた場所にあり、静かでひっそりとした佇まい。散策コースから参道に入り93段の階段を上ると拝殿が見え、美しく掘られた龍・鳥・滝(鯉の滝登り)などの装飾に目が奪われます。

境内は梓川の上流からくる小川が流れており、静謐で神聖な雰囲気が漂います。

梓水神社の御池にまつわる龍神伝説

梓水神社よりさらに下流、醸造元である松本市内の大信州酒造から梓川上流方面に車で約20分ほど、松本市旧梓村付近に大宮熱田神社があります。梓川の水の守護神である梓川大神を祭神としていることから、梓水神社と関係の深い神社です。

梓水神社と大宮熱田神社、ふたつの神社の宮司を兼任する山田充春さんから、古くから土地に残る伝承についてお話を伺いました。

梓水神社の境内には、御池(おいけ)と呼ばれる池があり、池の真ん中に鎮座する社は、乗鞍岳に残る「乗鞍龍神伝説」にも登場します。

「乗鞍岳の山には龍神が住んでおり、

頭は、乗鞍岳鶴ヶ峰にある本宮、

心臓は、この梓水神社の御池の中央にある社、

胴体と尻尾は、松本平を経由して諏訪湖にまで続いている」

という伝説も伝えられてきたそうです。

大正末期頃までは、作付け時期に雨乞いの祈願として、御池の水を田んぼを汲んで持ち帰り、畑にまく風習も続いていたようです。良い作物ができた後は、お返しとして里の水を、まいた時の倍の量を持ち運び、御池に戻すという習わしです。

「御池を穢すと龍神が怒り暴風雨を巻き起こす」と恐れられたことからも、古くから土地に住む人たちに厚く信仰されていたことがわかります。

また、「乗鞍岳から龍が出て、梓水神社の鏡池から入り諏訪湖から出てきて回遊していた」という「乗鞍龍神伝説」と似た伝承も残っているそうです。

大信州酒造田中隆一社長、山田充春宮司

藤井耕太、馬渕博臣氏(長野県清酒原産地呼称検査員)

大宮熱田神社拝殿前にて。2021年5月撮影

これらの伝説や伝承が残る水で醸す純米大吟醸「想定内」「想定外」のラベルには龍があしらわれ、梓川水系の水を用いていることを日英併記し記載しています。信仰に護られ、無垢の自然を湛えた山岳地帯で育まれた梓川の伏流水は「想定内」「想定外」の骨格を形づくり、その上質な味わいを生み出しているのです。

===この記事に関連する商品===